Niihau es una pequeña isla de 180 Km² situada en el extremo occidental del archipiélago hawaiano. Toda la isla era (y sigue siendo) propiedad privada de una familia de origen neozelandés, los Robinson. En 1941 el dueño era Aylmer Robinson, bisnieto de Elizabeth Sinclair, la mujer que en 1864 había comprado Niihau al rey de Hawai Kamehameha V por 10.000 dólares con la idea de establecer allí una plantación de caña de azúcar. El señor Robinson residía en Kauai, una isla mucho más grande, a quince millas náuticas de distancia, aunque todas las semanas hacía una visita de inspección a Niihau. Nadie podía pisar la isla sin su permiso, y no solía darlo, de ahí el apodo con el que se conocía a su dominio: "la isla prohibida". Y lo era para todos excepto, lógicamente, para sus habitantes. En Niihau vivían algo más de un centenar de personas. Casi todos eran hawaianos nativos, aunque entre los residentes también había un inmigrante japonés, marido de una hawaiana, llamado Ishimatsu Shintani, y un matrimonio de

nisei (hijos de japoneses, o "inmigrantes de segunda generación"), Yoshio e Irene Harada.

Vista aérea de Niihau:

En la madrugada del 7 de diciembre de 1941, cuando los aviadores japoneses que iban a tomar parte en el

ataque a Pearl Harbor recibieron las últimas instrucciones antes de despegar, les dijeron que en caso de sufrir una avería que les impidiese regresar a sus portaaviones debían tomar tierra en Niihau y esperar allí la llegada de un submarino de rescate. La Marina Imperial creía erróneamente que la isla estaba deshabitada, así que fue considerada un lugar seguro donde hacer un aterrizaje de emergencia.

Shigenori Nishikaichi era uno de aquellos aviadores. Era un piloto naval de 22 años perteneciente al grupo aéreo del

portaaviones Hiryu. Intervino en la segunda oleada de ataque, formando parte de un grupo de ocho Zeros que tenían como misión dar escolta a una formación de bombarderos y seguirlos en el ataque a dos objetivos en el sureste de Oahu, la estación aérea de la Marina de Mokapu y la base aérea del Ejército de Bellows. Todo se desarrolló según lo previsto. Después de dar varias pasadas sobre ambas bases ametrallando las pistas y las instalaciones, los cazas ganaron altura y pusieron rumbo al punto de reunión, en el extremo norte de Oahu. Allí era donde tenían que reunirse con los bombarderos, ya que los cazas necesitaban ayuda en la navegación para volar de regreso a su portaaviones. De repente varios cazas estadounidenses Curtiss P-36 aparecieron de la nada y se lanzaron sobre ellos disparando sus ametralladoras. El combate fue muy desigual. Los Zeros eran mucho más veloces y maniobrables, y no tardaron mucho en deshacerse de los Curtiss. En el enfrentamiento el avión de Nishikaichi resultó alcanzado por media docena de proyectiles. Al principio creyó que no había sufrido daños graves, pero pronto se dio cuenta de que el indicador de combustible descendía a gran velocidad. Una bala había alcanzado uno de los depósitos de gasolina. El motor empezó a perder potencia, y Nishikaichi vio que no podía seguir a sus compañeros. Rápidamente evaluó la situación. Nadie le iba a esperar en el punto de reunión, y sus posibilidades de encontrar él solo al Hiryu, que navegaba en algún punto a más de trescientos kilómetros al norte, serían remotas incluso suponiendo que tuviese combustible suficiente. Recordando las instrucciones que le habían dado antes de partir, decidió virar al oeste, esperando que el combustible no se agotase antes de llegar a Niiahu, a doscientos kilómetros de distancia.

Casi ya sin combustible, Nishikaichi divisó Kauai y la utilizó como referencia, continuando con rumbo noroeste hasta llegar a Niihau. Al sobrevolarla se dio cuenta de que los informes de inteligencia estaban equivocados y la isla estaba habitada, pero ya no había otra opción: o aterrizaba allí o pasaba de largo y se estrellaba en el mar. Desde el aire localizó un campo de pastos relativamente despejado de obstáculos, al lado de una casa aislada, y se dirigió hacia él. Al tomar tierra las ruedas del avión golpearon en una valla, y el Zero se detuvo bruscamente clavando su morro en el suelo. Nishikaichi se quedó momentáneamente aturdido por el golpe.

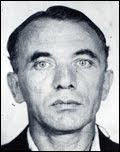

Shigenori Nishikaichi, el piloto del Zero que aterrizó en Niihau:

Hawila “Howard” Kaleohano fue testigo del aterrizaje forzoso y su accidentado final. Vivía en la casa que se encontraba junto a la pradera, y era uno de los pocos habitantes de Niihau que hablaban inglés con fluidez (casi todos se expresaban exclusivamente en hawaiano). Reconoció el avión como un caza japonés. Ni él ni ninguna otra persona en la isla tenían noticias del ataque a Pearl Harbor, pero Kaleohano sabía que las relaciones entre Japón y Estados Unidos se habían vuelto muy tensas en las últimas semanas. Sin poder imaginarse cómo y por qué había llegado hasta allí un avión de guerra japonés, le pareció prudente aprovechar que el piloto estaba todavía conmocionado para quitarle su pistola y la documentación que llevaba encima.

Kaleohano y su familia acogieron a Nishikaichi con la tradicional hospitalidad hawaiana. Le dieron de desayunar e incluso comenzaron a organizar una comida en su honor para aquella tarde. Pero tenían el grave inconveniente del idioma. El piloto apenas hablaba unas palabras de inglés. Kaleohano hizo llamar a Ishimatsu Shintani, su convecino japonés, para que hiciese de traductor. Shintani, un apicultor de 60 años que vivía en Hawai desde que tenía 22, llegó a la casa, intercambió unas pocas palabras con el piloto, palideció, y se marchó de allí sin decir nada. Perplejos por aquel extraño comportamiento, los Kaleohano avisaron a Yoshio Harada, el hombre de confianza del señor Robinson en la isla. Harada, de 38 años, era de padres japoneses, pero nacido en Hawai y con nacionalidad estadounidense, al igual que su mujer Irene. Nishikaichi le contó que la guerra había estallado y que él acababa de participar en un ataque aéreo contra Pearl Harbor. A Harada le pareció prudente no informar de aquello a sus vecinos. Sí que tradujo las insistentes peticiones de Nishikaichi a Kaleohano para que le devolviese su arma y sus documentos, pero el hawaiano se negó a hacerlo.

Por la noche alguien escuchó en una radio parte de un boletín informativo sobre el bombardeo de Pearl Harbor. Fue así como se enteraron los isleños de que Hawai había sido atacado. Volvieron a interrogar a Nishikaichi, y en esta ocasión Harada sí tradujo todo lo que le decía. Los niihauanos descubrieron que tenían en su poder a uno de los miembros de la fuerza de ataque que horas antes había bombardeado Oahu.

En Niihau no había transmisor de radio, ni ninguna otra forma de comunicarse con el exterior. Pero solo tenían que mantener en custodia al japonés durante una noche. Todos los lunes Aymer Robinson llegaba a la isla en su visita semanal. Cuando desembarcase, al día siguiente, le explicarían lo ocurrido y le entregarían al prisionero. El señor Robinson se lo llevaría con él a Kauai, y Niihau volvería a ser un pequeño pedazo de tierra alejado de todo y totalmente ajeno a los problemas del mundo.

Pero los isleños no sabían que después del ataque las autoridades militares de Hawai habían decretado restricciones a la navegación entre las islas del archipiélago. Robinson no llegó el lunes, ni los días siguientes. Los niihauanos estaban confusos. El señor Robinson era un hombre fiable, de costumbres fijas. Y parecía haber abandonado su rutina semanal precisamente cuando más le necesitaban. Quizás la situación era aún más grave de lo que ellos habían supuesto.

Como el tiempo pasaba y seguían sin noticias del exterior, los niihauanos tuvieron que plantearse qué hacer con el prisionero. Los Harada se ofrecieron entonces a alojarle con ellos. Se decidió aceptar su propuesta, pero manteniendo una precaución básica: en todo momento habría varios hombres de guardia junto a la vivienda, por si el japonés intentaba algo. Mientras le tuvieron en su casa, los Harada pudieron conversar libremente con Nishikaichi. Probablemente el piloto se dio cuenta de las dudas y las lealtades divididas del matrimonio y supo aprovecharlas a su favor. Es posible que les convenciese de que de los japoneses no tardarían en desembarcar en Niihau y en todo Hawai. Desde luego, para alguien que había participado en el ataque a Pearl Harbor, no era descabellado pensar en una inminente ocupación del archipiélago: la flota estadounidense había sido arrasada ante sus ojos y no quedaba mucho que pudiese hacer frente a la poderosa Marina Imperial. También les habló de los papeles que le había quitado Kaleohano. Sus superiores le habían explicado que bajo ningún concepto podía permitir que su documentación cayese en manos del enemigo. Era vital recuperarla.

Obsesionados con conseguir la documentación del piloto, Shintani y los Harada pensaron en intentar una negociación. Para ello reunieron todo el dinero que pudieron conseguir, cerca de doscientos dólares, una cantidad que en Niihau suponía una pequeña fortuna. El viernes, 12 de diciembre, Shintani fue a ver a Kaleohano y le ofreció comprar los papeles. Kaleohano no se dejó impresionar y se negó a vendérselos. Antes de marcharse, Shintani le hizo una advertencia que sonaba demasiado a amenaza: tarde o temprano tendría que devolver los documentos, era cuestión de vida o muerte.

Mientras tanto, Harada y Nishikaichi vieron una oportunidad de pasar a la acción. Normalmente permanecían varios hombres de guardia en el exterior de la casa de los Harada, para vigilar al prisionero, pero en aquel momento tan solo había uno, que aparentemente no se tomaba demasiado en serio su cometido. Harada consiguió una escopeta y la ocultó en el interior de un pequeño almacén utilizado para guardar la miel. Después convenció al vigilante para que le acompañase hasta allí, le encañonó con el arma y le dejó encerrado. Tras recuperar la pistola del piloto, guardada bajo llave en otro almacén, Harada y Nishikaichi decidieron no esperar el regreso de Shintani y dirigirse a casa de Kaleohano.

Kaleohano les vio llegar desde el retrete, situado en una caseta en el exterior de la vivienda. Cuando vio que Harada y Nishikaichi estaban armados, tuvo claro que sus intenciones no eran nada buenas. Permaneció oculto en el retrete mientras los dos hombres le buscaban por la casa. En un momento dado interrumpieron su búsqueda y parecieron fijar su atención en el avión, que permanecía en el campo contiguo donde Nishikaichi había aterrizado cinco días antes. Kaleohano supo que aquello le daba una oportunidad de escapar y salió de su escondite. Oyó gritos y el disparo de una escopeta. Siguió corriendo sin mirar atrás.

Kaleohano llegó a Puuwai, la población principal de la isla, y alertó a sus vecinos de lo que estaba ocurriendo. Al principio la mayoría de ellos pensaron que Kaleohano exageraba la situación. Llevaban años conviviendo con los Harada y Shintani, y les costaba creer que anduviesen por la isla amenazando y disparando a la gente. Pero poco después apareció también el hombre capturado en casa de los Harada, que había logrado escaparse y había corrido a la aldea en busca de ayuda. El pánico se apoderó de los isleños. La mayor parte de los habitantes del pueblo huyeron y se ocultaron en las cuevas y los montes del interior. Al mediodía Kaleohano y otros cinco hombres zarparon en una canoa de remos en dirección a Kauai para dar la alarma y pedir ayuda. Era una travesía de diez o doce horas.

Poco después, Harada y Nishikaichi entraron en el pueblo casi desierto y recorrieron sus calles gritando amenazas y disparando al aire. Encontraron a uno de los pocos vecinos que aún no habían huido, un hombre llamado Kaahakila Kalima, y le obligaron a acompañarles hasta el lugar donde se había estrellado el Zero. Como necesitaban saber si los japoneses iban a desembarcar o si podrían enviar un equipo de rescate, el piloto trató de hacer funcionar la radio para ponerse en contacto con la flota. Pero fue inútil. Entonces desmontaron las ametralladoras del caza, y con la ayuda (forzada) de Kalima las llevaron hasta un almacén cercano y las ocultaron allí junto con su munición. A continuación regresaron al avión y lo quemaron para no dejar nada que pudiese tener valor para el enemigo (lo que prueba que ya habían perdido la esperanza de que hubiese un desembarco japonés en la isla). Desde allí volvieron a ir a la casa de Kaleohano, a buscar la documentación de Nishikaichi. Kaleohano había entregado los papeles a su suegra para que los escondiese, así que el registro de Harada y Nishikaichi fue inútil. Al marcharse prendieron fuego también a la casa y dejaron libre a Kalima para que fuese a reunirse con su familia.

Restos del Zero de Nishikaichi, en una fotografía tomada el 17 de diciembre:

Por la noche los isleños hicieron varias hogueras y señales luminosas con lámparas de queroseno para llamar la atención de las autoridades de Kauai. Robinson las vio y supo que había problemas en su isla, pero todas sus súplicas fueron inútiles: la prohibición de navegar se mantenía. Solo cuando recibió una llamada telefónica de Kaleohano desde Waimea, el puerto principal de la isla, explicándole la situación, pudo convencer al comandante del Distrito Militar de Kauai para que le permitiese organizar una misión de rescate.

La mañana del sábado 13 de diciembre Nishikaichi y Harada capturaron a un matrimonio, Ben y Ella Kanahele, que habían dejado su escondite en la playa para ir al pueblo a buscar comida. Ben Kanahele era un corpulento pastor de ovejas de 49 años. Cuando los dos hombres les interrogaron, los Kanahele fingieron desconocer dónde se ocultaba Kaleohano, aunque en realidad sabían que el día anterior había zarpado en la canoa. Nishikaichi y Harada decidieron mantener a Ella como rehén y ordenar a su marido que fuese a buscar a Kaleohano. Harada amenazó con matar a la mujer si Ben no regresaba con información. Sin saber qué hacer, el hombre se marchó, pero poco después la preocupación por su esposa le hizo volver junto a Ella y sus secuestradores. Harada reaccionó con más amenazas, asegurando que matarían a todos los habitantes de la isla si no les obedecían. En ese momento Ben aprovechó un descuido de Nishikaichi y se abalanzó sobre él. El japonés sacó su pistola, pero Ella le agarró del brazo y el arma cayó al suelo. Ben levantó en el aire a Nishikaichi y le lanzó contra un muro. Cuando el piloto cayó, la mujer comenzó a golpearle en la cabeza con una piedra. Ben sacó su cuchillo de caza y degolló al japonés. Harada, que había cogido la pistola del suelo mientras los Kanahele luchaban con Nishikaichi, disparó varias veces cuando Ben se volvió hacia él. Posiblemente en ese momento fue consciente de inutilidad de la tragedia que había provocado. Giró el arma hacia sí mismo y se disparó en el pecho. La lucha había terminado. Ben Kanahele estaba gravemente herido, con tres balazos en el pecho, la ingle y un muslo. Junto a él yacían los cuerpos sin vida de Shigenori Nishikaichi y Yoshio Harada (el desenlace es indiscutible; en cuanto al desarrollo de la pelea, esta es solo una de las muchas versiones que se pueden encontrar; según otras, por ejemplo, fue Nishikaichi quien disparó a Kanahele, Kanahele mató a Nishikaichi golpeándole con una piedra en la cabeza, Harada se suicidó disparándose con la escopeta...).

La mañana siguiente llegó a la isla el señor Robinson, junto a Kaleohano, sus cinco compañeros y un grupo de militares de Kauai. Ishimatsu Shintani e Irene Harada se entregaron a los soldados. Ben Kanahele fue trasladado al hospital de Waimea. Se recuperó de sus heridas y se convirtió para la prensa y las autoridades en el gran héroe de Niihau. En agosto de 1945 el gobierno le concedió la Medalla al Mérito y el Corazón Púrpura. Ella Kanahele, en cambio, no recibió ningún reconocimiento oficial, pese a que su intervención en la lucha había sido tan valerosa y decisiva como la de su marido.

Benehakaka "Ben" Kanahele, en la ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito y el Corazón Púrpura:

Ishimatsu Sintani e Irene Harada fueron enviados a campos de internamiento. Nunca fueron juzgados (de hecho no se les acusó de delito alguno), aunque la mujer estuvo un tiempo detenida en una prisión militar como

sospechosa de espionaje. Después de la guerra Harada se mudó a Kauai. Shintani regresó a Niihau, donde aún vivían su mujer y sus hijos. En 1960 obtuvo la nacionalidad estadounidense.

El incidente ayudó a reforzar la creencia de que los norteamericanos no podían confiar en sus conciudadanos de origen japonés. Pudo influir en la decisión del gobierno de internar a los americano-japoneses residentes en los estados del Pacífico. No importaba que un alto porcentaje de ellos tuviesen la nacionalidad estadounidense, que nunca hubiesen pisado Japón o que jamás se les hubiese oído expresar sentimientos antiamericanos. En caso de ataque, lo único que se podía esperar de ellos era que cambiasen de bando y colaborasen activamente con el enemigo. Siguiendo esa creencia, decenas de miles de personas (hombres, mujeres y niños) fueron obligadas a abandonar sus hogares, sus trabajos y sus posesiones y enviadas a campos de internamiento en el interior del país.